一、研究背景

(一)英语学科改革要点

1.改变英语课程过分重视语法和词汇知识的讲解与传授,忽视对学生实际语言运用能力的培养的倾向;

2.强调课程从学生的学习兴趣、生活经验和认知水平出发,倡导体验、实践、参与、合作与交流的学习方式和任务型的教学途径,发展学生的语言综合运用能力;

3.使语言学习的过程成为学生形成积极的情感态度、主动思维大胆实践、提高跨文化意识和形成自主学习能力的过程。

(二)传统英语课堂存在的问题

目前的英语课堂,课堂学习环境和资源大多由教师提供,学生学习比较被动;学习方式以师生、生生互动为主,相对比较单一;学生获得的知识和方法也点状呈现,缺乏结构;课堂学习时空的有限,也局限了学生自主学习的可能。

(三)数字化环境下课堂教学的优势

互联网+时代的到来可以为常态环境下的课堂教学提供更多的可能:利用数字化平台,融通课前、课中、课后的学习环境,变革英语教学方式和学习方式,使学生趋向无限地接触到学习资源,学生学习的时空向着一切可能开放,学生的学习因为大数据的存在而走向结构化,并能借助即时评价反馈而实现个性化、差异性的生长。

二、研究目标

1.通过研究,用新理念、新技术和新工具变革教师的思维习惯,科学整合教学内容、优化教学流程、变革教学方式,创生出具体“互联网+”时代特征的新型课堂教学范式。

2.通过研究,利用数字平台,找准学生学习的原点和生长点,选择和设计适切的学习方式,培养学生利用新技术和新工具自主学习、选择性学习、互动学习和混合学习的能力,有效促进学生英语综合能力的提升。

3.通过研究,创设丰富、多元、日常的英语学习环境和研究环境,以虚拟学习社区和现实学习社区的有机融合,形成家庭、学校、社区的线上、线下联动学习范例,形成校内自主、校际联动研究模式,带动相关学校和区域的共同研究和发展。

三、研究内容

1.当前英语教学与互联网+接轨问题的调查分析

对实验教师、学生的互联网+时代信息基本素养,英语教、学方式进行摸底调查,分析梳理,清晰实验的起点,在此基础上进行必要的理念学习和技术培训。

2.互联网+时代英语课堂教学范式的文献研究

进行相关文献资料和国内外已有实验的研究,基于国家课程标准,进行互联网+时代英语课堂教学目标、教学内容、教学策略和教学过程的适切性研究,形成可供借鉴和推广的范式,并形成资源素材的平台或资源库。

3.构建互联网+英语课堂教学范式

借助“全景课堂”、“尚学趣”、“百词斩”、“一起作业网”等平台,探索在互联网+环境下,进行课堂教学实践变革研究,并提炼出阅读教学、听说教学、写作教学三类课型的课堂教学范式。

4.构建互联网+时代新型教育改革研究范式

由省市专家领衔,与项目参与学校,协同研究,资源共享,共同提升,形成互联网+时代新型教育改革研究范式。

四、 研究路径

1. 理论引领,学习交流。积极参加项目组组织的各项研究活动,同时团队内主动开展相关理论学习交流,不断更新相关理论知识储备,为开展课堂研究活动做好铺垫。

2.聚焦课堂,主动探究。以课堂研究为抓手,在不断的实践中尝试探究“互联网+”时代特征的新型课堂教学范式。

3.及时反思,逐步推进。按照研究计划,定期开展相关课堂教学研究活动,及时反思,小结研究所得,逐步形成相关研究成果。

五、教学范式的基本框架

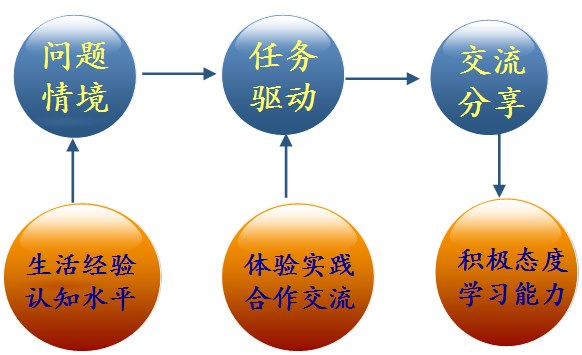

从英语学习基本技能“听、说、读、写”出发,立足常态课堂实践,通过对“听说”、“阅读”、“写作”三大课型的范式研究,从学生的生活经验和认知水平出发,创设问题情境,形成体验、实践、参与、合作与交流的学习方式,利用任务型的教学途径,发展学生的语言综合运用能力;通过工具、平台、资源支持并促进学生基于任务驱动的学习,用多种分表征工具、社交平台让学生在交流与分享中形成积极的情感态度、主动思维大胆实践、提高跨文化意识,提高学习能力。

六、 研究思路与具体分工

根据各参与学校的研究基础,分内容领域进行重点突破。从各内容领域的典型课例出发,进行课堂教学实验,在系列实验课的基础上梳理出课堂教学的范式。

具体分工:

承担学校 | 领域类别 | 典型课例(数量) | 范式梳理论文 |

焦溪初级中学 | 写作课 | 5——10 | 1——2 |

新闸中学 | 听说课 | 5——10 | 1——2 |

实验初中天宁分校 | 阅读课 | 5——10 | 1——2 |

正衡天宁分校 | 阅读课 | 5——10 | 1——2 |

您当前所在的位置:

您当前所在的位置: